› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 凧のバイブル②

› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 凧のバイブル②2011年07月02日

凧のバイブル②

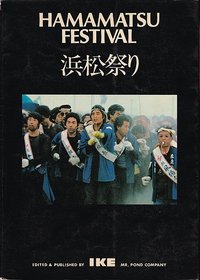

前回に引き続き、バイブル第二弾。

『浜松凧の生みの親 椿姫観音 浜松の凧・屋台』(1983年,山崎源一)

前回の通称IKEがダイナミックな写真を主体としたものに対し、こちらは歴史などの活字中心。凧の写真もありますが屋台に関する記述が多く、どちらかというと渋め。若いころにはどうしてもIKE本の方に目が向いてしまうのですが、

「浜松・五十二台の屋台中 最優秀 八幡町屋台 完全塗装 昭和三十八年製作」などという記述もあり、大興奮で本がボロボロになるまで見つめていました。

内容を紹介しますと

<凧揚げ祭生みの親>

椿姫観音の由来記

引馬城主、飯尾氏一族の家系図

椿姫・凧揚げ祭りに関する年表

<祭りの育ての親>

連合凧揚げ会本部の生い立ち

統監部、連合凧揚げ会本部歴代会長

凧揚げ熱心で上手な代表的名人

伝統ある庶民祭初凧のはじまり

凧合戦(勇壮な)への変遷

明治編、大正編、昭和編への歩み

屋台・六十六年の歴史と、その変遷

屋台製作者、彫刻師、年度並びに製作町自治会名の一覧表

となっており、話題の統監部、本部の事についても詳しく書かれています。

どちらかというと浜松城記起源説に近い立場で書かれていると思いますが、「凧合戦(勇壮な)への変遷」についても言及しています。「初子を祝う祭りが原点」という昨今の風潮に対し若干の違和感を感じる今日この頃ですが、1983年当時はどういう認識であったかとても参考になります。これについてはまた考えたいです。みなさまのお考えもぜひコメントをお願いします。

Posted by NAVA@八まん連 at 00:34│Comments(2)

この記事へのコメント

そういうことなら私が。なんてね。

山崎さんは戦後の「城主起源」流布を中心的に担った方ですね。全体を「城主起原」に無理して合わせて構成しているような気もする一冊ですが。

高校生の頃、泰さんらにみせられて以来、かじりつくように読みましたわ。

文章や写真や資料の並びがランダム。かなり想いのお強い著者ですから、そこんところ些少して読む必要はありますが、写真と資料は豊富、大変貴重な一冊であることには変わりありません。

山崎さんは戦後の「城主起源」流布を中心的に担った方ですね。全体を「城主起原」に無理して合わせて構成しているような気もする一冊ですが。

高校生の頃、泰さんらにみせられて以来、かじりつくように読みましたわ。

文章や写真や資料の並びがランダム。かなり想いのお強い著者ですから、そこんところ些少して読む必要はありますが、写真と資料は豊富、大変貴重な一冊であることには変わりありません。

Posted by 善 at 2011年07月02日 00:48

先生、ぜひお願い!(笑)

お祭りってどうしても箔をつけたり、綺麗事を言いたがるもんなんでしょうかね。

やれ歴史が400年あるだとか、町内みんなで初子を祝うだとか。

山崎源一さんの本ですが、起源説に立ってはいるものの『天下の奇祭』だとばっさり言ってみたり、凧合戦が醍醐味と書いたり、実態に則しているところが好感が持てます

お祭りってどうしても箔をつけたり、綺麗事を言いたがるもんなんでしょうかね。

やれ歴史が400年あるだとか、町内みんなで初子を祝うだとか。

山崎源一さんの本ですが、起源説に立ってはいるものの『天下の奇祭』だとばっさり言ってみたり、凧合戦が醍醐味と書いたり、実態に則しているところが好感が持てます

Posted by nava@八まん連 at 2011年07月02日 01:09

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。