› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 昭和30年代初頭の視点

› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 昭和30年代初頭の視点2011年07月08日

昭和30年代初頭の視点

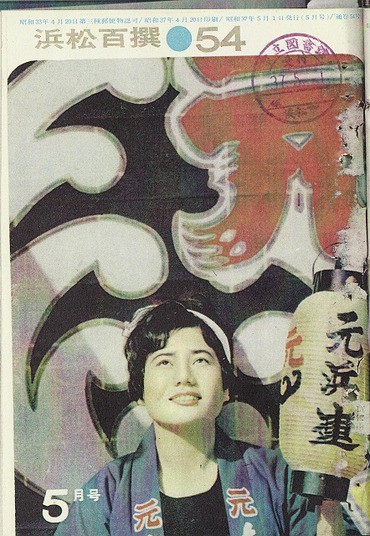

昨日、図書館で探したのは古い浜松百撰の記事。

毎年ではないが、だいたい五月号では特集が組まれていて、昭和32年の創刊号から昭和55年頃までを目を通してきた。

昭和30年代だと大正・明治の記憶もあせておらず、子供の頃の回想や先人に聞いた話として当時のことを述べている記事をいくつか見つけることが出来た。

初節句のお祝いという事を意識しつつも、原っぱで自由に揚げていたものが伊場の国鉄工機跡に集結し激しい合戦が繰り広げられた、とにかく荒い祭りだったといったような記事が多く、城記起源説については「結構なお話しだが俺らはそんなつもりでやってるんじゃねぇ」と馬鹿にしたような冷ややかな視点であった事が読み取れた。

「そうなってくると、凧の起源についての酒井真邑の説などは嘘っぱち、もともとが庶民の行事で、だからこそ度重なる倹約のお触れも馬耳東風、年に一度の底抜け的大浪費も、お上にたいする抵抗だったと思いたくなるから不思議である」(浜松百撰 昭和36年 山下浩二)

「浜松の凧といえばすぐ引き合いに出されるのが~中略~酒井真邑の説。けっこうな話しだが、じつは長男が生まれると町内の若者たちが端午の節供に「初凧」ととなえる祝い凧を贈って、これを揚げるという浜松地方のながいあいだの民俗にねざしたもので、江戸も中期以降にいっぱんに普及したものと考えられる」(浜松百撰 昭和36年 渥美実)

とにかく凧に関する昔の記事をいっぱい読めて、なんだか胸のつかえがスッーと消えたような一日でした。

Posted by NAVA@八まん連 at 22:37│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。