› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 浜松凧揚祭研究会 「第1回 報告会」を終えて

› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 浜松凧揚祭研究会 「第1回 報告会」を終えて2012年02月18日

浜松凧揚祭研究会 「第1回 報告会」を終えて

先週日曜日に開催された報告会及び二次会参加のみなさん、お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

当日の動画は、リハーサルではもう少し掛け合いをしながら話すという事だったんだけど、予想外のメイントークとなってうまく行きませんでした。面白くないしゃべりでスイマセン。もうちょっと練習しとくべきでした。

さて、この報告会の企画を詰めて行く中で考えた事、出したいアウトプットとしてイメージした事が二点ありましたので、忘れないうちに書き残しておきたいと思います。

一点は「こんな祭りにしたい」をみんなに知ってもらい、共有すること。

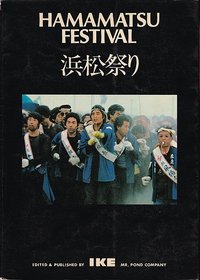

「どんな祭りをしたいのか」を考えていくと、やはり自分達の記憶の中に鮮明にのこっているあの時代の光景になるのですね。IKEの本の衝撃的な写真、山崎源一本の世界、静岡出版の赤本に載っている各町の様子・・・

それらを見てみると、どれも1970年代後半から1980年代前半のものばかり。当時さまざまなメディアに取り上げられたのは経済背景もあったかもしれないが、やはり周りを感動させるアツイ時代だったのではないかとメンバーで話し、ではその当時の動画や写真を集め「俺らのやって来た祭りってこうだったよね、こんな祭りがやりたいよね」を再認識しようという事になりました。

もう一点は、連携。

凧って現場に行けば、自分以外は全部敵。今年もお年賀の挨拶で「現場では敵どうしだけど、今年もヨロシク」と胸熱くなるメッセージを複数の方からいただきましたが、基本そういう世界。だから「自分らは自分らの祭りをやればいい」となるのもいたしかたない事。

ただ、平成23年の事を考えると「自分らは自分らの祭りをやる」つもりの町がほとんどだったのに、自分ら以外の力によって自分らの祭りすら出来なくなってしまったのでは、と研究会としては捉えました。

もしあのとき、当事者達が迅速に意見交換できる土壌がもう少しあったら、もっと各町の意見が反映出来ていたかも知れない・・・。

今年の中止を受けていろいろな機構の変革が行われましたが、こういう土壌の部分はあんまり変わっていないように思います。

みなさん"町の看板"を背負った瞬間に、それは個人の意見ではなく「○町のヤツがこう言った」と町の意見になってしまいがちなので、難しい側面も確かにあります。非常にナーバスな問題なのですぐには無理という事も分かっています。ただ、ほっときゃそのまんまんなんで、少しずつでも。

議論は交わさなくても目指す方向が合っていればそれだけでも違ってくるかなと・・・・・

このような事を考えながら、じゃあ、あの時代の動画でも見てみんなでざっくばらんに話せる土壌をつくってみようか、という事であの企画になった訳です。なかなか、町の看板もあるので腹割って話すのも難しいし、どこまで出来たかわかりませんが、まぁ、こんなキチガイがいるんだな、という事を知ってもらうだけでも、そしてそれが話すときのネタにでもなれば、やったかいがあるなと個人的には思っています。

Posted by NAVA@八まん連 at 11:55│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。