› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 凧のバイブル③

› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › 凧のバイブル③2011年07月06日

凧のバイブル③

「お前はお祝いをする気がないのか」と怒られそうなので繰り返し言っておきますが、そういう事を言っているんじゃないんです。お施主さんに喜んでもらえるよう努める、これあたり前。だけど浜松まつりは初子を祝うのが原点と言われると違和感を覚えるのです。

それが原点とされる根拠は、浜松城主に長男が誕生した時に子供の名前を書いた凧を揚げて祝ったという浜松城記起源説にあると思いますが、十年ほど前の研究発表によって城記説は根拠が曖昧で創作に近いとされました。

その研究詩がこれ。『検証・浜松凧揚げの起源と歴史』(2001年,小楠和正)

この浜松城記起源説は小楠氏以外にも神谷昌志氏や米田一夫氏などからも批判されていたそうです。

この小楠氏の本では城記の信憑性を指摘するとともに江戸後期・明治期~の凧の様子が述べられていた実に興味深い。おススメです。そして巻末では「もうすでに二十一世紀を迎えたのだから「浜松城記」による起源や歴史に固執することをやめるべきであろう」と締めくくっています。

今日読み返していて面白かった部分をちょっとだけ紹介。『江戸時代の凧揚げの問題点』

「凧揚げは氏神様のお祭りとは違い神主や村役などの指導監督はなく、近所などに住む若者たちの集団で勝手に行われていた。もちろん、凧揚げまつりでもなく、統制のある凧合戦でもなかった。娯楽が少なく酒を飲む機会もあまりない若者にとっては、初凧の家へ押しかけて行くことはタダで酒にありつける絶好の機会であった。風がなくて凧が揚げられない場合は風が出るまでの間は酒を飲んで待ち、風があって凧がよく揚がれば当然祝い酒は多くなる。また、思ったより酒肴が少なければ、もっと出すように強要したり、いやがらせもしたものであった」

「本来初凧は長男の誕生を祝い、健やかな成長や出世を祈るものであった。当然親の愛情を示す麗しい風習であるはずである。そのような情景を和歌に詠まれているのでないかと思い、賀茂真淵和歌全集を調べた。膨大な数の賀茂真淵のすべての和歌の第三句までの索引がつけられている。しかし、凧や凧揚げの歌はひとつもなかった。これはどういう理由であろうか」

どうやら城記説は箔を付けるためら後から創作されたもののようですね。

浜松まつりの公式パンフレットもかつては四百年の歴史と書いていた時期がありましたが、昨今ではそのような記述はなくなりました。こちらも参考。http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/kikaku/007/10.htm

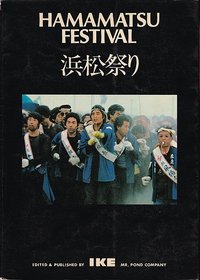

手元にある2009年のパンフレットを見て驚いたのは起源に関する記述がいっさい無いこと。逆に「町の威信かけ、男衆の意地がぶつかり合う」などの記述があり、びっくりしました。

なんだ、ちゃんと原点分かってんじゃんか(笑)

それが原点とされる根拠は、浜松城主に長男が誕生した時に子供の名前を書いた凧を揚げて祝ったという浜松城記起源説にあると思いますが、十年ほど前の研究発表によって城記説は根拠が曖昧で創作に近いとされました。

その研究詩がこれ。『検証・浜松凧揚げの起源と歴史』(2001年,小楠和正)

この浜松城記起源説は小楠氏以外にも神谷昌志氏や米田一夫氏などからも批判されていたそうです。

この小楠氏の本では城記の信憑性を指摘するとともに江戸後期・明治期~の凧の様子が述べられていた実に興味深い。おススメです。そして巻末では「もうすでに二十一世紀を迎えたのだから「浜松城記」による起源や歴史に固執することをやめるべきであろう」と締めくくっています。

今日読み返していて面白かった部分をちょっとだけ紹介。『江戸時代の凧揚げの問題点』

「凧揚げは氏神様のお祭りとは違い神主や村役などの指導監督はなく、近所などに住む若者たちの集団で勝手に行われていた。もちろん、凧揚げまつりでもなく、統制のある凧合戦でもなかった。娯楽が少なく酒を飲む機会もあまりない若者にとっては、初凧の家へ押しかけて行くことはタダで酒にありつける絶好の機会であった。風がなくて凧が揚げられない場合は風が出るまでの間は酒を飲んで待ち、風があって凧がよく揚がれば当然祝い酒は多くなる。また、思ったより酒肴が少なければ、もっと出すように強要したり、いやがらせもしたものであった」

「本来初凧は長男の誕生を祝い、健やかな成長や出世を祈るものであった。当然親の愛情を示す麗しい風習であるはずである。そのような情景を和歌に詠まれているのでないかと思い、賀茂真淵和歌全集を調べた。膨大な数の賀茂真淵のすべての和歌の第三句までの索引がつけられている。しかし、凧や凧揚げの歌はひとつもなかった。これはどういう理由であろうか」

どうやら城記説は箔を付けるためら後から創作されたもののようですね。

浜松まつりの公式パンフレットもかつては四百年の歴史と書いていた時期がありましたが、昨今ではそのような記述はなくなりました。こちらも参考。http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/kikaku/007/10.htm

手元にある2009年のパンフレットを見て驚いたのは起源に関する記述がいっさい無いこと。逆に「町の威信かけ、男衆の意地がぶつかり合う」などの記述があり、びっくりしました。

なんだ、ちゃんと原点分かってんじゃんか(笑)

Posted by NAVA@八まん連 at 00:24│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。