2014年04月29日

昭和の凧のふりかえり

凧もいよいよですね。

新聞などには相変わらずピントのずれた記事が載っていたり、統監部長も「大きくは舵をきれない」といいつつ逆方向の舵とも思える行事を増やしたり、外野は騒がしいですが、雑音に流されず昔ながらの凧をやっていきたいと思っています。

ということで、過去の記事の再アップになりますが、「こういうまつりだったはず」というのを頭に叩き込んで本番を迎えたいと思います。

<2011年12月19日の記事>

浜松百撰 1971(昭和46年)より

『糸先きの腕』 -凧合戦のこと-

浜松の凧は、バカデカイ凧を揚げるのが目的ではない。凧合戦を華々しく大空で展開するところに、空っ風に鍛えられた遠州っ子の気っぶと勇ましさがある。

各町の糸先きと称する指揮者が床几に腰を下し、風ぐ合いを見ては糸付けをなおし “ソレーッ、糸を出せェ”とか、“糸をひけ-”とか下知をする。糸をもっている若い衆30~40人はその声ひとつで、テギで糸を巻きつけたり、糸をくり出したりする。

糸先きは、糸をからめる 「のん乗せ」、上から乗せる「つり上げ」、下からすくい上げる「がら」を自由に駆使して戦いをいどむ。からみ合った糸は互にまさつして敵の糸を切り合うのだ。風が強ければ糸を伸ばしし、ゆるめば糸をたくり、その間の呼吸は熟練一つ。どの町にも大がい古老がいて、若い者にこの呼吸を教えているが、なんせ近ごろは日当貰って糸をひいてる若い衆がふえてきているから、あんまり技術は上達するところまではいかないとさる古老は嘆いていた。

こうして、絵凧43町、字凧23町が、さつきの空を背景に壮絶な合戦をくりひろげ、切られた凧は遠く彼方へとんでいき、切った凧は意気陽々、さつきの空を、つぎの獲物を求めて泳ぎつづける。

しかし、このごろは五月の空を悠々とおよぎわたっている凧ばかり目について、合戦はあまり見かけない。

合戦よりショーになってしまったという人もいる。

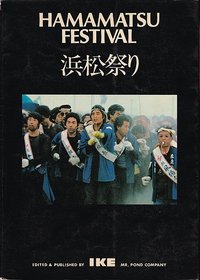

(画像はイメージです)

Posted by NAVA@八まん連 at 18:20│Comments(5)

│凧

この記事へのコメント

字凧23町ってどこだろ?

って事で、自分の記憶を頼りにリストアップしてみました。

あイエ尾かきコささサすス田たてテトナのはひ東マむモ

うーむ、25町になってしまった

って事で、自分の記憶を頼りにリストアップしてみました。

あイエ尾かきコささサすス田たてテトナのはひ東マむモ

うーむ、25町になってしまった

Posted by NAVA@八まん連 at 2014年04月30日 19:36

at 2014年04月30日 19:36

at 2014年04月30日 19:36

at 2014年04月30日 19:36こんにちは 【志】 もありますよ!

Posted by -志- at 2014年05月01日 09:12

あれ? 尾志田東はあとから追加したはずなのに!!! なんで消えてる?

失礼しました~

失礼しました~

Posted by NAVA@八まん連 at 2014年05月01日 09:44

at 2014年05月01日 09:44

at 2014年05月01日 09:44

at 2014年05月01日 09:44字凧と絵凧の数が、ひっくり返っていませんか・・・?

Posted by 善 at 2014年05月02日 01:00

at 2014年05月02日 01:00

at 2014年05月02日 01:00

at 2014年05月02日 01:00あはは! そうだよね~

Posted by NAVA@八まん連 at 2014年05月02日 14:54

at 2014年05月02日 14:54

at 2014年05月02日 14:54

at 2014年05月02日 14:54※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。