2014年04月30日

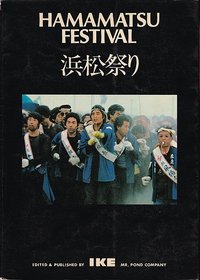

ケンカ凧

そういえば、『ケンカ凧』という言葉もあまり聞かなくなりましたね。

ふたたび過去記事の再掲です。浜松市史編纂室長だった渥美実さんの寄稿です。

浜松百撰 1964(昭和39年)より

「あがれ凧」 渥美 実

はじめて凧見物にきた友人が、ふしぎそうな顔をして「浜松の凧って神社の祭りに関係がないんだな」といった。じつにそのとおり。というのは遠州地方では惣領(長男)が生まれたとき近隣のものが凧をあげ、これを「初凧」ととなえてその出世を祝うという風習があったわけで、浜松の凧は、この「初凧」をさらに『勝負凧』にまで持っていったもので、もともと神事とはなんの関係もなく発達したものなのである。

凧糸一本に全力をこめて勝敗をあらそう、これが浜松の凧の大きな特色。そういってよかろうと思う。

そこで、浜松の凧というのはメーカーが市内で3軒。その大ぎさは2、2.5、3、45、6、8帖ばりの7種で、1帖は美濃紙12枚大、8帖でおよそ3m平方。だが実戦に適するのは3または4帖。ことしは4帖が7千円という。

凧の絵は縁起ものだから、人物では義経、清正、金太郎など、また動植物では竜とか鯉とか松竹梅、それへ家紋をかきこんだものだが、凧揚げが近隣のものから一町の青年たちの手へ移るようになってからは、現在のように町のマークを図案化して入れるようになった。肴町の「日の出に鶴」は古い絵がらを残しているよい例である。

凧糸は麻製のもの。勝負の公平を期するため、ひとひろ5.5匁まで制限されている。ことしは1貫目(150m)で1万から1万4千円ぐらい。大きな糸わくには1500mほど巻ける。

むづかしいのは凧の糸目づけ。中心となるオヤ糸が3本、それに補助糸が数10本、風の強弱によって糸目づけを加減する。昔から凧がよく揚るもあがらぬも糸目づけ次第といわれ、よくよくのベテランでなくてはできないこととされている。

会場はもとの歩兵連隊の和地山練兵場、会期は5月3日から5日まで。町じるし入った揃いの手ぬぐいハッピ姿で、参加の60余町がくりこむのだから年々手狭になりつつあるというのが現状。

ところで、浜松の凧はガンギという小さい鎌をつかったりビードロの粉を糸にぬりつけるようなことはしない。ハダカ糸1本の真剣勝負である。勝つためには摩擦によるわが凧糸の損傷をなるべく少なくして相手の凧を切らねばならない。そこで糸をくり出したとみせてはたぐり、たぐったとみせてはくり出す、虚々実々の火花を散らす戦闘が展開される。テギ(手木)という滑車の理を用いた独得の戦具が活用されるのもこんな場合。

全軍の信望をになって、この駈引きの総指揮をするものを糸さきという。名のとおりいつも糸の先端を特っているからである。この百戦練磨の糸さきの号令一下「ワッショイ、ワッショイ」と糸をたぐる。いかにも男性的で思わずカがはいろうというもの。この手もとの糸はこびが浜松の凧合戦の見どころとされている

Posted by NAVA@八まん連 at 20:04│Comments(1)

│凧

この記事へのコメント

よく見ると家紋が残ってますね。って事は初凧。

まさに「初凧」をさらに『勝負凧』にまで持っていったもの。

『凧糸一本に全力をこめて勝敗をあらそう、これが浜松の凧の大きな特色』

いいっすねぇ~、気合い入ってきた!

まさに「初凧」をさらに『勝負凧』にまで持っていったもの。

『凧糸一本に全力をこめて勝敗をあらそう、これが浜松の凧の大きな特色』

いいっすねぇ~、気合い入ってきた!

Posted by NAVA@八まん連 at 2014年05月01日 10:00

at 2014年05月01日 10:00

at 2014年05月01日 10:00

at 2014年05月01日 10:00※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。