2012年08月01日

敷智郡六座と江戸中期に記された八幡宮の歴史

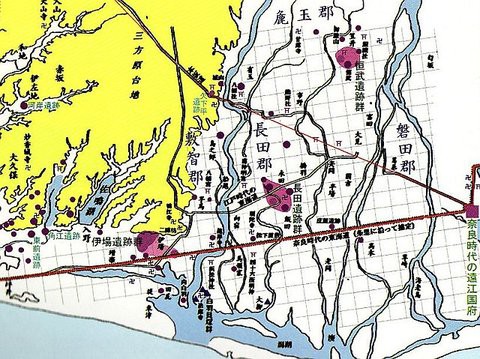

(図説『浜松の歴史』2004年、浜松市博物館編著)より

昨日は敷智郡六座について記事にしました。

また、八幡宮の由緒は「遠江國風土記伝」にも記載されているようです。

(以下、HP『遠州史跡めぐり _遠州鉄道西鹿島線 ~沿線の史跡を訪ねて~』より引用)

注)敷智郡六座(式内社) 「遠江國風土記伝」より

①岐佐神社

舞阪に座す。八王子を岐佐社と称す。朱符の神田の高5石。(以下略)

②許部神社

社家日ふ、元浜松郷八幡村に座す八幡社なり、朱符の神田の高50石。

社の外に「颯颯松」有り。玉垣の内に楠有り、神木と称す。祭日は八月十五日、神輿小沢渡音羽松の根(ねもと)に行(いでま)す、今年は浜松若宮に行す。元亀三年甲斐軍八幡社邊に屯す。

曳馬拾遺に日ふ、「駒形楠は、八幡村八幡社の玉垣内にある木なり。元亀3年の戦いの日に、白衣を着たる翁人白馬に乗って、彼楠の梢より雲に上ると、君独り見給ふ、しかして濱松の城を安く知し給ひしかば、軍はてゝ御使いをたゝして、其の木を見せ給ふに、馬の蹄の跡さだかに有りけり、貴み給ひて、神宝御戸代奉らせ給へり。楠は元禄の大風吹倒して今のは其の梢なり」と。

文和風土記に、蛭田郷許邊神社、圭多三十束あり、仁徳2年5月、祭る所は玉依姫命なりと云へり、按ずるに米津濱の中に小沢渡在るなり、米津は許部神社の旧跡か。

③津毛利神社

郷村今切海と為り、考ふる所無し。俗説に馬郡村春日神社を津毛利神社と称す。朱符の神田の高6石。(以下略)

④息(おきの)神社

宇布見村の米大明神は、ソクの社と称す。朱符の神田の高10石、祭日は2月初午の日。(以下略)

⑤曽許乃御立神社

呉松村館山鹿島大明神なり、朱符の神田の高10石。(以下略)

⑥賀久留神社

神ヶ谷村の八幡社なり、朱符の高10石(以下略)

「遠江國風土記伝」

寛政元年(1789年)。著者は内山真龍(天竜区大谷)。県指定有形文化財。

「曳馬拾遺」

正徳2年(1712年)。著者は杉浦国頭(浜松諏訪神社大祝オオハフリ。現在の千歳町生天竜まれ)。

元亀元年 (1570)に引間城に徳川家康が入ったのち、浜松八幡宮にも多くの変化があったと想像しますが、比較的早い段階に国学者らによってその歴史が残されたことになります。

※1 元浜松郷:あえて元浜松と書くということは、今は浜松ではないが、かつては浜松郷という示唆か。

※2 元浜松郷八幡村:一時期西野口と呼ばれた時代もあったようだが、それより遥か以前から八幡村は存在していた。

※3 例大祭は現在と同じ8月15日。神輿が小沢渡の音羽の松の根元まで行ったと読める。

※4 1714年から大工町の若宮八幡社が八幡宮の旅所となる、との記述あり(浜松情報BOOK)

※5 文和風土記は室町初期の書物。仁徳2年は、西暦314年。 玉依比売命を現・小沢渡の許部の里にお迎えした年

Posted by NAVA@八まん連 at 01:04│Comments(0)

│歴史

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。